JUNTA GUBERNATIVA PROVISIONAL: 27 de febrero de 1844 - 28 de febrero de 1844: Francisco del RosarioSánchez, Joaquín Puello, Remigio del Castillo, Tomás Bobadilla, Manuel Jimenes y Ramón Matías Mella.

JUNTA CENTRAL GUBERNATIVA:

1 de marzo de 1844: Tomás Bobadilla, presidente; Manuel Jimenes, vicepresidente; Manuel Maria Valverde,Francisco Javier Abreu, Félix Mercenario, Carlos Moreno, Ramón Echavarría, Francisco del Rosario Sánchez, José María Caminero, Ramón Matías Mella. Silvano Pujol, secretario.

11 de marzo de 1844: Tomás Bobadilla, presidente; Carlos Moreno, Ramón Echavarria, FranciscoJavier Ahreu, José María Caminero, Félix Mercenario, Silvano Pujol, secretario.

19 de abril de 1844: Tomás Bobadilla, presidente; Manuel Jimenes, vicepresidente; José María Caminero, Ramón Echavarría, Carlos Moreno, José Ramón Delorve, Manuel María Valverde, José Tomás Medrano, Juan PabloDuarte. Silvano Pujol, secretario.

6 de mayo de 1844: Tomás de Bobadilla, presidente; Manuel Jimenes, vicepresidente; Ramón Echavarría, José María Ramírez, Francisco del Rosario Sánchez, Manuel María Valverde, Carlos Moreno, José Tomás Medrano. Silvano Pujol, secretario.

11 de mayo de 1844: Tomás Bobadilla, presidente; Manuel Jimenes, vicepresidente; Ramón Echavarría, Francisco del Rosario Sánchez, Manuel Maria Valverde, José Tomás Medrano, Juan Pablo Duarte, Carlos Moreno. Silvano Pujol, secretario

5 de junio de 1844: José María Caminero, presidente; Carlos Moreno, Francisco del Rosario Sánchez, Tomás Bobadilla,José Tomás Medrano, Juan Pablo Duarte, Félix Mercenario. Silvano Pujol, secretario.

5 dejunio de 1844: En otro decreto de la misma fecha aparecen, además, las firmas de Manuel Jimenes y de Ramón Echavarria.

9 dejunio de 1844: Francisco del Rosario Sánchez, Presidente de lajunta Central Gubernatíva.

13 de julio de 1844: Se nombra jefe a Pedro Santana.

16 dejulio de 1844: Pedro Santana, presidente yjefe supremo; Manuel J imenes, Francisco del Rosario Sánchez, Félix Mercenario,José Ramón Delorve, Carlos Moreno, Toribio Manón, Tomás Bobadilla. Lorenzo Santamaría, secretario ad-hoc.

16 de julio de 1844: En esta fecha se reorganíza la Junta y se agregan Teleslc)ro Objio y Toribio López Villanueva.

24 dejulio de 1844: Pedro Santana, presidente yjefe supremo; Manuel J imenes, José Ramón Delorve, Toribio Mañón, Félix Mercenario, Tomás Bobadilla, Carlos Moreno. Lorenzo Santamaría, secretario adhoc.

27 de julio de 1844: Pedro Santana, presidente y jefe supremo; Félix Mercenario, José Ramón Delorve, Manuel Jimenes, Toribio Matión, Tomás Bobadilla, Juan Tomás Medrano. Manuel Cabral Bernal, secretario ad-hoc.

22 de agosto de 1844: Pedro Santana, presidente y jefe supremo; Manuel Jimenes, Tomás Bobadilla, Félix Mercenario, Toribio Mañón, José Tomás Medrano, Norberto Linares, Toribio López Villanueva. Félix Ml. Marcano, secretario ad-boc.

29 de agosto de 1844: Pedro Santana, presidente y jefe supremo; Félix Mercenario, Tomás Bobadilla, Rudecindo Ramírez, Telesforo Objío, José Tomás Medrano, Toribio Mañón. Diputado secretario: Toribio López Villanueva.

PEDRO SANTANA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

14 de noviembre de 1844 a 4 de agosto de 1848.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Domingo de la Rocha, de Justicia e Instrucción Pública; José María Caminero, de Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores; Félix Mercenario, de lo Interior y Policía; y Manuel Jimenes, de Guerra y Marina). 4 de agosto de 1848 a8 de septiembre de 1848+

MANUEL JIMENES:

8 de septiembre de 1848 a 29 de mayo de 1849.

PEDRO SANTANA:

30 de mayo de 1849 a 23 de septiembre de 1849.

ELECTO SANTIAGO ESPAILLAT, no aceptó.

BUENAVENTURA BÁEZ:

24 de septiembre dé 1849 a 15 de lebrero de 1853.

PEDRO SANTANA:

15 de febrero de 1853 a 26 de mayo de 1856.

Manuel de Regla Mota (vicepresidente interino):

2 de enero de 1855 a 30 de mayo de 1855.

2 de julio de 1855 a 5 de septiembre de 1855.

MANUEL DE REGLA MOTA:

26 de mayo de 1856 a 8 de octubre de 1856.

BUENAVENTURA BÁEZ:

8 de octubre de 1856 a 12 de junio de 1858.

JOSE DESIDERIO VALVERDE:

7 de Julio de 1857 a 31 de agosto de 1858.

PEDRO SANTANA:

13 de junio de 1858 a 18 de marzo de 1861.

Antonio Abad Alfau (vicepresidente interino):

1 de abrfl de 1859 a 1 de mayo de 1859.

11 de mayo de 1859 a 27 de mayo de 1859.

30 de junio de 1859 a 18 de noviembre de 1859.

ANEXION A ESPAÑA: 1861-1865

CAPITÁN GENERAL PEDRO SANTANA:

18 de marzo de 1861 a 20 de Julio de 1862.

CAPITÁN GENERAL FELIPE RIMERO Y LEMOTNE:

20 de Julio de 1862 a 22 de octubre de 1863.

CAPITAN GENERAL CARLOS DE VARGAS Y CERVETO:

23 de octubre de 1863 a 30 de marzo de 1864.

CAPITAN GENERAL JOSÉ DE LA GÁNDARA Y NAVARRO:

31 de marzo de 1864 a 11 dejulio de 1865.

RESTAURACION Y SEGUNDA REPUBLICA: 1863-1916

JOSE ANTONIO SALCEDO:

14 de septiembre de 1863 a 10 de octubre de 1864.

GASPAR POLANCO:

10 de ocfubre de 1864 a 24 de enero de 1865.

BENIGNO FILOMENO DE ROJAS:

24 de enero de 1865 a 24 de marzo de 1865.

PEDRO ANTONIO PIMENTEL:

25 de marzo de 1865 a 4 de agosto de 1865.

JOSE MARIA CABRAL:

4 de agosto de 1865 a 15 de noviembre de 1865.

PEDRO GUILLERMO:

15 de noviembre de 1865 a 8 de diciembre de 1865.

BUENAVENTURA BÁEZ:

8 de diciembre de 1865 a 29 de mayo de 1866.

TRIUNVIRATO:

(Gregorio Luperón, Pedro Antonio Pimentel y Federico de Jesús García):

1 de mayo de 1866 a 22 de agosto de 1866.

JOSE MARÍA CABRAL:

22 de agosto de 1866 a 31 de enero de 1868.

MANUEL CACERES

31 de enero de 1868 a 13 de febrero de 1868.

JUNTA DE GENERALES ENCARGADOS DEL PODER EJECUTIVO

José Hungria, Antonío Gómez y José Ramón Luciano):

13 de febrero de 1868 a 2 de mayo dc 1868.

BUENAVENTURA BÁEZ:

2 de mayo de 1868 a 2 de enero de 1874.

IGNACIO MARÍA GNZALEZ:

25 de noviembre de 1873 a 21 de enero de 1874.

GENERALES ENCARGADOS DEL PODER SUPREMO DE LA NACION:

(Ignacio Maria González y Manuel Altagracia Cáceres):

22 de enero de 1874 a 5 de febrero de 1874.

IGNACIO MARÍA GONZÁLEZ:

5 de febrero de 1874 a 23 de febrero de 1876.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Pedro T. Garrido, Interior y Policía; José de Js. Castro, Relaciones

Exteriores; Pedro P. Bonilla, Justicia e Instrucción Pública; Juan B.

Zafra, Hacienda y Comercio; y Pablo L. Vilanueva, Guerra y Niarina):

23 de febrero de 1876 a 29 de abril de 1876

ULISES FRANCISCO ESPAILLAT:

29 de abril de 1876 a 5 de octubre de 1876.

JUNTA GUBERNATIVA:

(Pedro T. Garrido, José de Js. Castro, Juan B. Zafra, Pablo López villanueva, jose uaminero, noeI itociriguez Urcianeta y Juan Ariza):

5 de octubre de 1876 a 11 de noviembre de 1876.

IGNACIO MARÍA GONZÁLEZ:

11 de noviembre de 1876 a 9 de diciembre de 1876.

MARCOS ANTONIO CABRAL:

10 de diciembre de 1876 a 26 de diciembre de 1876.

BUENAVENTURA BÁEZ:

27 de diciembre de 1876 a 2 de marzo de 1878,

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

José María Cabral, Interior y Policía; y encargado de Guerra y Marina; Joaquín Montolio, Justicia e Instrucción Pública; y Encargado de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Comercio):

2 de marzo de 1878 a 5 de marzo de 1878.

IGNAClO MARIA GONZÁLEZ:

1 de marzo de 1878 a 3 de mayo de 1878.

CESAREO GUILLERMO:

5 de marzo de 1878 a 6 de julio de 1878.

IGNACIO MARIA GONZÁLEZ:

6 de julio de 1878 a 2 de septiembre de 1878.

JEFES SUPERIORES DE OPERACIONES DEL MOVIMIENTO UNÁNIME POPULAR:

(Ulises Heureaux y Cesáreo Guillermo):

2 de septiembre de 1878 a 6 de septiembre dc 1878.

JACINTO DE CASTRO:

7 de septiembre de 1878 a 29 de septiembre de 1878.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Cesáreo Guillermo, Interior y Policía; y encargado de Guerra y Marina;

Alejandro Angulo Guridi,Justicia e Instrucción Pública; y encargado de

Relaciones Exteriores; y Pedro María Aristy, Hacienda y Comercio):

30 de septiembre de 1878 a 27 de febrero de 1879.

CESÁREO GUILLERMO:

27 de febrero de 1879 a 6 de diciembre de 1879.

GREGORIO LUPERON:

7 de octubre de 1879 a 1 de septiembre de 1880.

FERNANDO A. DE MERIÑO:

1 de septiembre de 1880 a 1 de septiembre de 1882.

ULISES HEUREAUX:

1 de septiembre de 1882 a 1 de septiembre de 1884.

FRANCISCO GREGORIO BILLINI:

1 de septiembre de 1884 a 16 de mayo de 1885.

ALEJANDRO WOSS Y GIL:

16 de mayo de 1885 a 6 de enero de 1887.

ULISES HEUREAUX:

6 de enero de 1887 a 27 de febrero de 1889.

ULISES HEUREAUX:

27 de febrero de 1889 a 27 de febrero de 1893.

ULISES HEUREAUX:

27 de febrero de 1893 a 27 de febrero de 1897.

ULISES HEUREAUX:

27 de febrero de 1897 a 26 de Julio de 1899.

WENCESLAO FIGUEREO:

26 de Julio de 1899 a 30 de agosto de 1899.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Tomás D. Morales, Interior y Policía; Enrique Henríquez, Relaciones

Exteriores;Jaime R. Vidal, Hacienda y Comercio; y de Fomento y Obras

Públicas; Aristides Patiño, de Guerra; y Braulio Alvarez, subsecretario

de Interior):

31 de agosto de 1899 (un día).

HORACIO VÁSQUEZ:

18 de agosto de 1899 a 15 de noviembre de 1899.

JUNTA POPULAR:

(Mariano A. Cestero, Alvaro Logroño, Arístides Patiño y Pedro María

Mejía):

31 de agosto de 1899 a 4 de septiembre de 1899.

JUAN ISIDRO JIMENES:

15 de noviembre de 1899 a 2 de mayo de 1902.

HORACIO VÁSQUEZ:

26 de abril de 1902 a 23 de abril de 1903.

ALEJANDRO WOSS Y GIL:

23 de marzo de 1903 y 24 de noviembre de ¡903.

CARLOS F. MORALES LANGUASCO:

24 de octubre de 1903 a 24 de diciembre de 1905.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Manuel Lamarche García, Interior y Policía; Emiliano Tejera, Relaciones Exteriores; Andrés Julio Montolio, Justicia e Instrucción Publica; Francisco Leonte Vásquez, Fomento y Obras Públicas; Carlos Ginebra, Guerra y Marina; Eladio Victoria, Correos y Telégrafos; y Federico Velásquez y Hernández, Hacienda y Comercio):

24 de diciembre de 1905 a 29 de diciembre de 1905.

RAMÓN CÁCERES:

29 de diciembre de 1905 a 19 de noviembre de 1911.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Miguel A. Román hijo, Interior y Policía; y José María Cabral y Báez, Relaciones Exteriores):

19 de noviembre de 1911 a 5 de diciembre de 1911.

ELADIO VICTORIA:

5 de diciembre de 1911 a 30 de noviembre de 1912.

ADOLFO ALEJANDRO NOUEL:

1 de diciembre de 1912 a 13 de abril de 1913.

JOSE BORDAS VALDEZ:

14 de abril de 1913 a 27 de agosto de 1914.

RAMON BAEZ:

28 de agosto de 1914 a 5 de diciembre de 1914.

JUAN ISIDRO JIMENES:

6 de diciembre de 1914 a 7 de mayo de 1916.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Federico Velásquez y Hernández, Fomento y Comercio; Jaime Mota, Interior y Policía; y Agricultura e Inmigración; y Bernardo Pichardo, de Relaciones Exteriores):

7 de mayo de 1916 a 31 de julio de 1916.

FRANCISCO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL:

31 de julio de 1916 a 29 de noviembre de 1916.

PRIMERA OCUPACION MILITAR NORTEAMERICANA: 1916-1924

GOBERNADOR MILITAR H. S. KNAPP:

29 de noviembre de 1916 a 23 de agosto de 1917.

GOBERNARDOR MILITAR INTERINO EDWIN A. ANDERSON:

23 de agosto de 1917 a 11 de septiembre de 1917.

GOBERNADOR MILITAR H. S. KNAPP:

11 de septiembre de 1917 a 5 de febrero de 1918.

GOBERNADOR MILITAR INTERINO J. H. PENDLETON:

5 de febrero de 1918 a 17 de marzo de 1918.

GOBERNADOR MILITAR H. S. KNAPP:

17 de marzo de 1918 a 6 de abril de 1918.

GOBERNADOR MILITAR INTERINO J. H. PENDLETON:

6 de abril de 1918 a 1 de junio de 1918.

GOBERNADOR MILITAR H. S. KNAPP:

1 de junio de 1918 a 2 de julio de 1918.

GOBERNADOR MILITAR INTERINO J. H. PENDLETON:

2 de julio de 1918 a 1 de septiembre de 1918.

GOBERNADOR MILITAR H. S. KNAPP:

1 de septiembre de 1918 a 18 de noviembre de 1918.

GOBERNADOR MILITAR B. H. FULLER:

18 de noviembre de 1918 a 25 de febrero de 1919.

GOBERNADOR MILITAR THOMAS SNOWDEN:

25 de febrero de 1919 a 3 de junio de 1921.

GOBERNADOR MILITAR S. S. ROBINSON:

3 de junio de 1921 a 3 de enero de 1922.

GOBERNADOR INTERINO HARRY LEE:

3 de enero de 1922 a 19 de febrero de 1922.

GOBERNADOR MILITAR S. S. ROBINSON:

19 de febrero de 1922 a 14 de junio de 1922.

GOBERNADOR MILITAR INTERINO HARRY LEE:

14 de junio de 1922 a 24 de julio de 1922.

GOBERNADOR MILITAR S. S. ROBINSON:

24 de julio de 1922 a 20 de octubre de 1922.

PRESIDENTE PROVISIONAL: JUAN BAUTISTA VICINI BURGOS:

21 de octubre de 1922 a 12 de julio de 1924.

TERCERA REPUBLICA: 1924 HASTA HOY

HORACIO VASQUEZ:

12 de julio de 1924 a 28 de febrero de 1930. José Dolores Alfonseca (vicepresidente interino).

2 de noviembre de 1929 a 6 de enero de 1930.

RAFAEL ESTRELLA UREÑA:

23 de febrero de 1930 a 16 de agosto de 1930.

JACINTO BIENVENIDO PEYNADO (Secretario de Interior, Policía, Guerra y

Marina, presidente interino).

21 de abril de 1930 a 3 de junio de 1930.

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA:

16 de agosto de 1930 a 16 de agosto de 1934.

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA:

16 de agosto de 1934 a 16 de agosto de 1938.

JACINTO BIENVENIDO PEYNADO (vicepresidente interino).

1 de noviembre de 1935 a 1 de febrero de 1936.

JACINTO BIENVENIDO PEYNADO:

16 de agosto de 1938 a 7 de marzo de 1940.

MANUEL DE JESÚS TRONCOSO DE LA CONCHA:

7 de marzo de 1940 a 18 de mayo de 1942.

RAFAEL LÉONIDAS TRUJILLO MOLINA:

18 de mayo de 1942 a 16 de agosto de 1942.

RAFAEL LEÓNIDAS TRUJILLO MOLINA:

16 de agosto de 1942 a 16 de agosto de 1947.

RAFAEL LEÓNIDAS TRUJILLO MOLINA:

16 de agosto de 1947 a 16 de a Héctor Bienvenido Trujillo Molina (Secretario de Guerra, Marina y Aviación, presidente interino).

1 de marzo de 1951 a 1 de octubre de 1951.

HÉCTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA:

16 de agosto de 1952 a 3 de agosto de 1960.

JOAQUIN BALAGUER:

3 de agosto de 1960 a 31 de diciembre de 1961.

Francisco González Cruz (Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Presidente interino).

1 de octubre de 1961 a 8 de octubre de 1961.

CONSEJO DE ESTADO:

(Presidido por Joaquín Balaguer. Rafael F. Bonnelly, vicepresidente y

Eduardo Read Barreras como segundo vicepresidente. Miembros:

Mons. Eliseo Pérez Sánchez, Nicolás Pichardo, Luis Amiama Tió y

Antonio Imhert Barreras).

1 de enero de 1962 a 16 de enero de 1962.

JUNTA CÍVICO-MILITAR:

(Presidida por Huberto Bogaert. Miembros: Armando Oscar Pacheco,

Luis Amiama Tió, Antonio Imbert Barreras; Contraalmirante Enrique

Valdez Vidaurre (M. de G.), Piloto Wilfredo Medina Natalio (Av. M.) y el

Coronel Neit R. Nivar Seijas (E.N.). 16 de enero de 1962 a 18 de enero de 1962.

CONSEJO DE ESTADO:

(Presidido por Rafael F. Bonnelly. Miembros: Eduardo Read Barreras, Mons. Eliseo Pérez Sánchez, Nicolás Pichardo, Luis Amiama Tió, Antonio Imbert Barreras y Donald Reid Cabral).

18 de enero de 1962 a 27 de febrero de 1963.

JUAN BOSCH:

27de febrero de 1963 a 25 de septiembre de 1963.

JUNTA PROVISIONAL DE GOBIERNO:

(Formada por los Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas).

25 de septiembre de 1963 a 26 de septiembre de 1963.

(Víctor Elby Viñas Román, Mayor General E.N.; Renato Hungría

Morel, General de Brigada E. N.; Atila Luna Pérez, General de Brigada

F. A. D.; Julio Alberto Rib Santamaría, Jefe de Estado Mayor M. de G.;

Belisario Peguero Guerrero, P. N.; Félix Hermida, hijo, General de

Brigada E. N.; Manuel García Urbáez, General de Brigada E N.;

Antonio Imbert Barreras, General de Brigada E. N.; Luis Amiama Tió,

General de Brigada E. N., Salvador A. Montár Guerrero,

General de Brigada E. N.; Marcos A. Rivera Cuesta, Coronel E. N.;

Ramón Eduardo Cruzado Piña, Coronel Piloto F. A. D.; Librado Andújar

Matos, Capitán de Navío M.~de G.; Elías Wessin y Wessin, General F. A.

D.; Manuel Ramón Pagán Montás, Coronel E. N.; Braulio Alvarez

Sánchez, Coronel E. N. N. Folch Pérez, Coronel Piloto F. A. D.;

Andrés Germán Torres, Capitán de Navío M. de G. ;José María Sánchez

Pérez, Coronel Piloto F. A. D.; Carlos María Paulino Asiático, Teniente

Coronel E. N.; Rafa SantanaJ., Teniente Coronel. FA.; Rubén

Antonio Tapia Cesse Coronel E. N.; Sergio de Js. Díaz Toribio, Capitán

M. de G.; e Ismael Román Carbucia, Coronel Piloto, F. A. D.).

TRIUNVIRATO:

(Presidido por Emilio de los Santos. Miembros: Manuel Enrique Tavares y Ramón Tapia Espinal).

26 de septiembre de 1963 a 25 de abril de 1965.

23 de diciembre de 1963:

Donald Reid Cabral, Presidente.

Miembros:

Manuel Enrique Tavares y Ramón Tapia Espinal.

8 de abril de 1964:

Donald Reid Cabral, Presidente.

Miembros: Manuel Enrique Tavares y Ramón Cáceres Troncoso.

27 dejunio de 1964 a 25 de abril de 1965:

Donald Reid Cabral, Presidente.

Miembro: Ramón Cáceres Troncoso.

"COMANDO MILITAR REVOLUCIONARIO":

(Encabezado por los Militares: Vinico Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco Caamaño Deño, Eladio Ramírez Sánchez y Pedro Bartolomé Benoit).

25 de abril de 1965. (De 10:30 am a 8:00 pm).

JOSÉ RAFAEL MOLINA UREÑA:

25 al 27 de abril de 1965.

"JUNTA MILITAR":

Presidida por Bartolomé Benoit (F. A. D.). Miembros: Oigo Santana Carrasco (M. de G.) y Enrique A. Casado Saladin (E. N.).

1 de mayo a 7 de mayo de 1965.

FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO:

4 de mayo a 3 de septiembre de 1965.

"GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL":

(Presidido por Antonio Imbert Barreras. Miembros: Carlos Grisolía Poloney, Alejandro Zeller Cocco, Bartolomé Benoit yJulio D. Postigo).

7 de mayo de 1965 a 30 de agosto de 1965.

"GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL":

(Presidido por Antonio Imhert Barreras. Miembros: Carlos Grisolía

Poloney, Alejandro Zeller Cocco, Bartolomé Benoit y Leonte Bernard

Vásquez).

10 de agosto de 1965.

HÉCTOR GARCÍA GODOY, PRESIDENTE PROVISIONAL:

3 de septiembre de 1965 a 1 de julio de 1966.

JOAQUIN BALAGUER:

1 dejulio de 1966 a 16 de agosto de 1970.

RAMÓN RUIZ TEJADA, ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO:

16 de abril a 22 de mayo de 1970.

JOAQUÍN BALAGUER:

16 de agosto de 1970 a 16 de agosto de 1974.

JOAQUÍN BALAGUER:

16 de agosto de 1974 a 16 de agosto de 1978.

SILVESTRE ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ:

Electo para el período,

16 de agosto de 1978 a 4 de junio de 1982.

JACOBO MAJLUTA

4 de junio de 1982 a 16 de agosto de 1982.

SALVADOR JORGE BLANCO

16 de agosto de 1982 a 16 de agosto de 1986.

JOAQUIN BALAGUER

16 de agosto de 1986 a 16 de agosto de 1990.

JOAQUIN BALAGUER

16 de agosto de 1990 a 16 de agosto de 1994

JOAQUIN BALAGUER

16 de agosto de 1994 a 16 de agosto de 1996

LEONEL FERNANDEZ REINA

16 de agosto de 1996 - 16 de Agosto de 2000

HIPOLITO MEJIA

16 de Agosto de 2000 - 16 de agosto 2004

LEONEL FERNANDEZ REINA

16 de agosto de 2004 - 16 de agosto 2008

LEONEL FERNANDEZ REINA

16 de agosto de 2008-2012

DANILO MEDINA

16 DE AGOSTO 2012 - (EN LA ACTUALIDAD)

LISTADO DE PRESIDENTES ORGANIZADOS POR AÑO

José Núñez de Cáceres (1821-1822)

11 de marzo de 1844: Tomás Bobadilla, presidente; Carlos Moreno, Ramón Echavarria, FranciscoJavier Ahreu, José María Caminero, Félix Mercenario, Silvano Pujol, secretario.

19 de abril de 1844: Tomás Bobadilla, presidente; Manuel Jimenes, vicepresidente; José María Caminero, Ramón Echavarría, Carlos Moreno, José Ramón Delorve, Manuel María Valverde, José Tomás Medrano, Juan PabloDuarte. Silvano Pujol, secretario.

6 de mayo de 1844: Tomás de Bobadilla, presidente; Manuel Jimenes, vicepresidente; Ramón Echavarría, José María Ramírez, Francisco del Rosario Sánchez, Manuel María Valverde, Carlos Moreno, José Tomás Medrano. Silvano Pujol, secretario.

11 de mayo de 1844: Tomás Bobadilla, presidente; Manuel Jimenes, vicepresidente; Ramón Echavarría, Francisco del Rosario Sánchez, Manuel Maria Valverde, José Tomás Medrano, Juan Pablo Duarte, Carlos Moreno. Silvano Pujol, secretario

5 de junio de 1844: José María Caminero, presidente; Carlos Moreno, Francisco del Rosario Sánchez, Tomás Bobadilla,José Tomás Medrano, Juan Pablo Duarte, Félix Mercenario. Silvano Pujol, secretario.

5 dejunio de 1844: En otro decreto de la misma fecha aparecen, además, las firmas de Manuel Jimenes y de Ramón Echavarria.

9 dejunio de 1844: Francisco del Rosario Sánchez, Presidente de lajunta Central Gubernatíva.

13 de julio de 1844: Se nombra jefe a Pedro Santana.

16 dejulio de 1844: Pedro Santana, presidente yjefe supremo; Manuel J imenes, Francisco del Rosario Sánchez, Félix Mercenario,José Ramón Delorve, Carlos Moreno, Toribio Manón, Tomás Bobadilla. Lorenzo Santamaría, secretario ad-hoc.

16 de julio de 1844: En esta fecha se reorganíza la Junta y se agregan Teleslc)ro Objio y Toribio López Villanueva.

24 dejulio de 1844: Pedro Santana, presidente yjefe supremo; Manuel J imenes, José Ramón Delorve, Toribio Mañón, Félix Mercenario, Tomás Bobadilla, Carlos Moreno. Lorenzo Santamaría, secretario adhoc.

27 de julio de 1844: Pedro Santana, presidente y jefe supremo; Félix Mercenario, José Ramón Delorve, Manuel Jimenes, Toribio Matión, Tomás Bobadilla, Juan Tomás Medrano. Manuel Cabral Bernal, secretario ad-hoc.

22 de agosto de 1844: Pedro Santana, presidente y jefe supremo; Manuel Jimenes, Tomás Bobadilla, Félix Mercenario, Toribio Mañón, José Tomás Medrano, Norberto Linares, Toribio López Villanueva. Félix Ml. Marcano, secretario ad-boc.

29 de agosto de 1844: Pedro Santana, presidente y jefe supremo; Félix Mercenario, Tomás Bobadilla, Rudecindo Ramírez, Telesforo Objío, José Tomás Medrano, Toribio Mañón. Diputado secretario: Toribio López Villanueva.

PEDRO SANTANA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

14 de noviembre de 1844 a 4 de agosto de 1848.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Domingo de la Rocha, de Justicia e Instrucción Pública; José María Caminero, de Hacienda, Comercio y Relaciones Exteriores; Félix Mercenario, de lo Interior y Policía; y Manuel Jimenes, de Guerra y Marina). 4 de agosto de 1848 a8 de septiembre de 1848+

MANUEL JIMENES:

8 de septiembre de 1848 a 29 de mayo de 1849.

PEDRO SANTANA:

30 de mayo de 1849 a 23 de septiembre de 1849.

ELECTO SANTIAGO ESPAILLAT, no aceptó.

BUENAVENTURA BÁEZ:

24 de septiembre dé 1849 a 15 de lebrero de 1853.

PEDRO SANTANA:

15 de febrero de 1853 a 26 de mayo de 1856.

Manuel de Regla Mota (vicepresidente interino):

2 de enero de 1855 a 30 de mayo de 1855.

2 de julio de 1855 a 5 de septiembre de 1855.

MANUEL DE REGLA MOTA:

26 de mayo de 1856 a 8 de octubre de 1856.

BUENAVENTURA BÁEZ:

8 de octubre de 1856 a 12 de junio de 1858.

JOSE DESIDERIO VALVERDE:

7 de Julio de 1857 a 31 de agosto de 1858.

PEDRO SANTANA:

13 de junio de 1858 a 18 de marzo de 1861.

Antonio Abad Alfau (vicepresidente interino):

1 de abrfl de 1859 a 1 de mayo de 1859.

11 de mayo de 1859 a 27 de mayo de 1859.

30 de junio de 1859 a 18 de noviembre de 1859.

ANEXION A ESPAÑA: 1861-1865

CAPITÁN GENERAL PEDRO SANTANA:

18 de marzo de 1861 a 20 de Julio de 1862.

CAPITÁN GENERAL FELIPE RIMERO Y LEMOTNE:

20 de Julio de 1862 a 22 de octubre de 1863.

CAPITAN GENERAL CARLOS DE VARGAS Y CERVETO:

23 de octubre de 1863 a 30 de marzo de 1864.

CAPITAN GENERAL JOSÉ DE LA GÁNDARA Y NAVARRO:

31 de marzo de 1864 a 11 dejulio de 1865.

RESTAURACION Y SEGUNDA REPUBLICA: 1863-1916

JOSE ANTONIO SALCEDO:

14 de septiembre de 1863 a 10 de octubre de 1864.

GASPAR POLANCO:

10 de ocfubre de 1864 a 24 de enero de 1865.

BENIGNO FILOMENO DE ROJAS:

24 de enero de 1865 a 24 de marzo de 1865.

PEDRO ANTONIO PIMENTEL:

25 de marzo de 1865 a 4 de agosto de 1865.

JOSE MARIA CABRAL:

4 de agosto de 1865 a 15 de noviembre de 1865.

PEDRO GUILLERMO:

15 de noviembre de 1865 a 8 de diciembre de 1865.

BUENAVENTURA BÁEZ:

8 de diciembre de 1865 a 29 de mayo de 1866.

TRIUNVIRATO:

(Gregorio Luperón, Pedro Antonio Pimentel y Federico de Jesús García):

1 de mayo de 1866 a 22 de agosto de 1866.

JOSE MARÍA CABRAL:

22 de agosto de 1866 a 31 de enero de 1868.

MANUEL CACERES

31 de enero de 1868 a 13 de febrero de 1868.

JUNTA DE GENERALES ENCARGADOS DEL PODER EJECUTIVO

José Hungria, Antonío Gómez y José Ramón Luciano):

13 de febrero de 1868 a 2 de mayo dc 1868.

BUENAVENTURA BÁEZ:

2 de mayo de 1868 a 2 de enero de 1874.

IGNACIO MARÍA GNZALEZ:

25 de noviembre de 1873 a 21 de enero de 1874.

GENERALES ENCARGADOS DEL PODER SUPREMO DE LA NACION:

(Ignacio Maria González y Manuel Altagracia Cáceres):

22 de enero de 1874 a 5 de febrero de 1874.

IGNACIO MARÍA GONZÁLEZ:

5 de febrero de 1874 a 23 de febrero de 1876.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Pedro T. Garrido, Interior y Policía; José de Js. Castro, Relaciones

Exteriores; Pedro P. Bonilla, Justicia e Instrucción Pública; Juan B.

Zafra, Hacienda y Comercio; y Pablo L. Vilanueva, Guerra y Niarina):

23 de febrero de 1876 a 29 de abril de 1876

ULISES FRANCISCO ESPAILLAT:

29 de abril de 1876 a 5 de octubre de 1876.

JUNTA GUBERNATIVA:

(Pedro T. Garrido, José de Js. Castro, Juan B. Zafra, Pablo López villanueva, jose uaminero, noeI itociriguez Urcianeta y Juan Ariza):

5 de octubre de 1876 a 11 de noviembre de 1876.

IGNACIO MARÍA GONZÁLEZ:

11 de noviembre de 1876 a 9 de diciembre de 1876.

MARCOS ANTONIO CABRAL:

10 de diciembre de 1876 a 26 de diciembre de 1876.

BUENAVENTURA BÁEZ:

27 de diciembre de 1876 a 2 de marzo de 1878,

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

José María Cabral, Interior y Policía; y encargado de Guerra y Marina; Joaquín Montolio, Justicia e Instrucción Pública; y Encargado de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Comercio):

2 de marzo de 1878 a 5 de marzo de 1878.

IGNAClO MARIA GONZÁLEZ:

1 de marzo de 1878 a 3 de mayo de 1878.

CESAREO GUILLERMO:

5 de marzo de 1878 a 6 de julio de 1878.

IGNACIO MARIA GONZÁLEZ:

6 de julio de 1878 a 2 de septiembre de 1878.

JEFES SUPERIORES DE OPERACIONES DEL MOVIMIENTO UNÁNIME POPULAR:

(Ulises Heureaux y Cesáreo Guillermo):

2 de septiembre de 1878 a 6 de septiembre dc 1878.

JACINTO DE CASTRO:

7 de septiembre de 1878 a 29 de septiembre de 1878.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Cesáreo Guillermo, Interior y Policía; y encargado de Guerra y Marina;

Alejandro Angulo Guridi,Justicia e Instrucción Pública; y encargado de

Relaciones Exteriores; y Pedro María Aristy, Hacienda y Comercio):

30 de septiembre de 1878 a 27 de febrero de 1879.

CESÁREO GUILLERMO:

27 de febrero de 1879 a 6 de diciembre de 1879.

GREGORIO LUPERON:

7 de octubre de 1879 a 1 de septiembre de 1880.

FERNANDO A. DE MERIÑO:

1 de septiembre de 1880 a 1 de septiembre de 1882.

ULISES HEUREAUX:

1 de septiembre de 1882 a 1 de septiembre de 1884.

FRANCISCO GREGORIO BILLINI:

1 de septiembre de 1884 a 16 de mayo de 1885.

ALEJANDRO WOSS Y GIL:

16 de mayo de 1885 a 6 de enero de 1887.

ULISES HEUREAUX:

6 de enero de 1887 a 27 de febrero de 1889.

ULISES HEUREAUX:

27 de febrero de 1889 a 27 de febrero de 1893.

ULISES HEUREAUX:

27 de febrero de 1893 a 27 de febrero de 1897.

ULISES HEUREAUX:

27 de febrero de 1897 a 26 de Julio de 1899.

WENCESLAO FIGUEREO:

26 de Julio de 1899 a 30 de agosto de 1899.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Tomás D. Morales, Interior y Policía; Enrique Henríquez, Relaciones

Exteriores;Jaime R. Vidal, Hacienda y Comercio; y de Fomento y Obras

Públicas; Aristides Patiño, de Guerra; y Braulio Alvarez, subsecretario

de Interior):

31 de agosto de 1899 (un día).

HORACIO VÁSQUEZ:

18 de agosto de 1899 a 15 de noviembre de 1899.

JUNTA POPULAR:

(Mariano A. Cestero, Alvaro Logroño, Arístides Patiño y Pedro María

Mejía):

31 de agosto de 1899 a 4 de septiembre de 1899.

JUAN ISIDRO JIMENES:

15 de noviembre de 1899 a 2 de mayo de 1902.

HORACIO VÁSQUEZ:

26 de abril de 1902 a 23 de abril de 1903.

ALEJANDRO WOSS Y GIL:

23 de marzo de 1903 y 24 de noviembre de ¡903.

CARLOS F. MORALES LANGUASCO:

24 de octubre de 1903 a 24 de diciembre de 1905.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Manuel Lamarche García, Interior y Policía; Emiliano Tejera, Relaciones Exteriores; Andrés Julio Montolio, Justicia e Instrucción Publica; Francisco Leonte Vásquez, Fomento y Obras Públicas; Carlos Ginebra, Guerra y Marina; Eladio Victoria, Correos y Telégrafos; y Federico Velásquez y Hernández, Hacienda y Comercio):

24 de diciembre de 1905 a 29 de diciembre de 1905.

RAMÓN CÁCERES:

29 de diciembre de 1905 a 19 de noviembre de 1911.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Miguel A. Román hijo, Interior y Policía; y José María Cabral y Báez, Relaciones Exteriores):

19 de noviembre de 1911 a 5 de diciembre de 1911.

ELADIO VICTORIA:

5 de diciembre de 1911 a 30 de noviembre de 1912.

ADOLFO ALEJANDRO NOUEL:

1 de diciembre de 1912 a 13 de abril de 1913.

JOSE BORDAS VALDEZ:

14 de abril de 1913 a 27 de agosto de 1914.

RAMON BAEZ:

28 de agosto de 1914 a 5 de diciembre de 1914.

JUAN ISIDRO JIMENES:

6 de diciembre de 1914 a 7 de mayo de 1916.

CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO:

(Federico Velásquez y Hernández, Fomento y Comercio; Jaime Mota, Interior y Policía; y Agricultura e Inmigración; y Bernardo Pichardo, de Relaciones Exteriores):

7 de mayo de 1916 a 31 de julio de 1916.

FRANCISCO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL:

31 de julio de 1916 a 29 de noviembre de 1916.

PRIMERA OCUPACION MILITAR NORTEAMERICANA: 1916-1924

GOBERNADOR MILITAR H. S. KNAPP:

29 de noviembre de 1916 a 23 de agosto de 1917.

GOBERNARDOR MILITAR INTERINO EDWIN A. ANDERSON:

23 de agosto de 1917 a 11 de septiembre de 1917.

GOBERNADOR MILITAR H. S. KNAPP:

11 de septiembre de 1917 a 5 de febrero de 1918.

GOBERNADOR MILITAR INTERINO J. H. PENDLETON:

5 de febrero de 1918 a 17 de marzo de 1918.

GOBERNADOR MILITAR H. S. KNAPP:

17 de marzo de 1918 a 6 de abril de 1918.

GOBERNADOR MILITAR INTERINO J. H. PENDLETON:

6 de abril de 1918 a 1 de junio de 1918.

GOBERNADOR MILITAR H. S. KNAPP:

1 de junio de 1918 a 2 de julio de 1918.

GOBERNADOR MILITAR INTERINO J. H. PENDLETON:

2 de julio de 1918 a 1 de septiembre de 1918.

GOBERNADOR MILITAR H. S. KNAPP:

1 de septiembre de 1918 a 18 de noviembre de 1918.

GOBERNADOR MILITAR B. H. FULLER:

18 de noviembre de 1918 a 25 de febrero de 1919.

GOBERNADOR MILITAR THOMAS SNOWDEN:

25 de febrero de 1919 a 3 de junio de 1921.

GOBERNADOR MILITAR S. S. ROBINSON:

3 de junio de 1921 a 3 de enero de 1922.

GOBERNADOR INTERINO HARRY LEE:

3 de enero de 1922 a 19 de febrero de 1922.

GOBERNADOR MILITAR S. S. ROBINSON:

19 de febrero de 1922 a 14 de junio de 1922.

GOBERNADOR MILITAR INTERINO HARRY LEE:

14 de junio de 1922 a 24 de julio de 1922.

GOBERNADOR MILITAR S. S. ROBINSON:

24 de julio de 1922 a 20 de octubre de 1922.

PRESIDENTE PROVISIONAL: JUAN BAUTISTA VICINI BURGOS:

21 de octubre de 1922 a 12 de julio de 1924.

TERCERA REPUBLICA: 1924 HASTA HOY

HORACIO VASQUEZ:

12 de julio de 1924 a 28 de febrero de 1930. José Dolores Alfonseca (vicepresidente interino).

2 de noviembre de 1929 a 6 de enero de 1930.

RAFAEL ESTRELLA UREÑA:

23 de febrero de 1930 a 16 de agosto de 1930.

JACINTO BIENVENIDO PEYNADO (Secretario de Interior, Policía, Guerra y

Marina, presidente interino).

21 de abril de 1930 a 3 de junio de 1930.

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA:

16 de agosto de 1930 a 16 de agosto de 1934.

RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA:

16 de agosto de 1934 a 16 de agosto de 1938.

JACINTO BIENVENIDO PEYNADO (vicepresidente interino).

1 de noviembre de 1935 a 1 de febrero de 1936.

JACINTO BIENVENIDO PEYNADO:

16 de agosto de 1938 a 7 de marzo de 1940.

MANUEL DE JESÚS TRONCOSO DE LA CONCHA:

7 de marzo de 1940 a 18 de mayo de 1942.

RAFAEL LÉONIDAS TRUJILLO MOLINA:

18 de mayo de 1942 a 16 de agosto de 1942.

RAFAEL LEÓNIDAS TRUJILLO MOLINA:

16 de agosto de 1942 a 16 de agosto de 1947.

RAFAEL LEÓNIDAS TRUJILLO MOLINA:

16 de agosto de 1947 a 16 de a Héctor Bienvenido Trujillo Molina (Secretario de Guerra, Marina y Aviación, presidente interino).

1 de marzo de 1951 a 1 de octubre de 1951.

HÉCTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA:

16 de agosto de 1952 a 3 de agosto de 1960.

JOAQUIN BALAGUER:

3 de agosto de 1960 a 31 de diciembre de 1961.

Francisco González Cruz (Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Presidente interino).

1 de octubre de 1961 a 8 de octubre de 1961.

CONSEJO DE ESTADO:

(Presidido por Joaquín Balaguer. Rafael F. Bonnelly, vicepresidente y

Eduardo Read Barreras como segundo vicepresidente. Miembros:

Mons. Eliseo Pérez Sánchez, Nicolás Pichardo, Luis Amiama Tió y

Antonio Imhert Barreras).

1 de enero de 1962 a 16 de enero de 1962.

JUNTA CÍVICO-MILITAR:

(Presidida por Huberto Bogaert. Miembros: Armando Oscar Pacheco,

Luis Amiama Tió, Antonio Imbert Barreras; Contraalmirante Enrique

Valdez Vidaurre (M. de G.), Piloto Wilfredo Medina Natalio (Av. M.) y el

Coronel Neit R. Nivar Seijas (E.N.). 16 de enero de 1962 a 18 de enero de 1962.

CONSEJO DE ESTADO:

(Presidido por Rafael F. Bonnelly. Miembros: Eduardo Read Barreras, Mons. Eliseo Pérez Sánchez, Nicolás Pichardo, Luis Amiama Tió, Antonio Imbert Barreras y Donald Reid Cabral).

18 de enero de 1962 a 27 de febrero de 1963.

JUAN BOSCH:

27de febrero de 1963 a 25 de septiembre de 1963.

JUNTA PROVISIONAL DE GOBIERNO:

(Formada por los Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas).

25 de septiembre de 1963 a 26 de septiembre de 1963.

(Víctor Elby Viñas Román, Mayor General E.N.; Renato Hungría

Morel, General de Brigada E. N.; Atila Luna Pérez, General de Brigada

F. A. D.; Julio Alberto Rib Santamaría, Jefe de Estado Mayor M. de G.;

Belisario Peguero Guerrero, P. N.; Félix Hermida, hijo, General de

Brigada E. N.; Manuel García Urbáez, General de Brigada E N.;

Antonio Imbert Barreras, General de Brigada E. N.; Luis Amiama Tió,

General de Brigada E. N., Salvador A. Montár Guerrero,

General de Brigada E. N.; Marcos A. Rivera Cuesta, Coronel E. N.;

Ramón Eduardo Cruzado Piña, Coronel Piloto F. A. D.; Librado Andújar

Matos, Capitán de Navío M.~de G.; Elías Wessin y Wessin, General F. A.

D.; Manuel Ramón Pagán Montás, Coronel E. N.; Braulio Alvarez

Sánchez, Coronel E. N. N. Folch Pérez, Coronel Piloto F. A. D.;

Andrés Germán Torres, Capitán de Navío M. de G. ;José María Sánchez

Pérez, Coronel Piloto F. A. D.; Carlos María Paulino Asiático, Teniente

Coronel E. N.; Rafa SantanaJ., Teniente Coronel. FA.; Rubén

Antonio Tapia Cesse Coronel E. N.; Sergio de Js. Díaz Toribio, Capitán

M. de G.; e Ismael Román Carbucia, Coronel Piloto, F. A. D.).

TRIUNVIRATO:

(Presidido por Emilio de los Santos. Miembros: Manuel Enrique Tavares y Ramón Tapia Espinal).

26 de septiembre de 1963 a 25 de abril de 1965.

23 de diciembre de 1963:

Donald Reid Cabral, Presidente.

Miembros:

Manuel Enrique Tavares y Ramón Tapia Espinal.

8 de abril de 1964:

Donald Reid Cabral, Presidente.

Miembros: Manuel Enrique Tavares y Ramón Cáceres Troncoso.

27 dejunio de 1964 a 25 de abril de 1965:

Donald Reid Cabral, Presidente.

Miembro: Ramón Cáceres Troncoso.

"COMANDO MILITAR REVOLUCIONARIO":

(Encabezado por los Militares: Vinico Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco Caamaño Deño, Eladio Ramírez Sánchez y Pedro Bartolomé Benoit).

25 de abril de 1965. (De 10:30 am a 8:00 pm).

JOSÉ RAFAEL MOLINA UREÑA:

25 al 27 de abril de 1965.

"JUNTA MILITAR":

Presidida por Bartolomé Benoit (F. A. D.). Miembros: Oigo Santana Carrasco (M. de G.) y Enrique A. Casado Saladin (E. N.).

1 de mayo a 7 de mayo de 1965.

FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO:

4 de mayo a 3 de septiembre de 1965.

"GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL":

(Presidido por Antonio Imbert Barreras. Miembros: Carlos Grisolía Poloney, Alejandro Zeller Cocco, Bartolomé Benoit yJulio D. Postigo).

7 de mayo de 1965 a 30 de agosto de 1965.

"GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL":

(Presidido por Antonio Imhert Barreras. Miembros: Carlos Grisolía

Poloney, Alejandro Zeller Cocco, Bartolomé Benoit y Leonte Bernard

Vásquez).

10 de agosto de 1965.

HÉCTOR GARCÍA GODOY, PRESIDENTE PROVISIONAL:

3 de septiembre de 1965 a 1 de julio de 1966.

JOAQUIN BALAGUER:

1 dejulio de 1966 a 16 de agosto de 1970.

RAMÓN RUIZ TEJADA, ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO:

16 de abril a 22 de mayo de 1970.

JOAQUÍN BALAGUER:

16 de agosto de 1970 a 16 de agosto de 1974.

JOAQUÍN BALAGUER:

16 de agosto de 1974 a 16 de agosto de 1978.

SILVESTRE ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ:

Electo para el período,

16 de agosto de 1978 a 4 de junio de 1982.

JACOBO MAJLUTA

4 de junio de 1982 a 16 de agosto de 1982.

SALVADOR JORGE BLANCO

16 de agosto de 1982 a 16 de agosto de 1986.

JOAQUIN BALAGUER

16 de agosto de 1986 a 16 de agosto de 1990.

JOAQUIN BALAGUER

16 de agosto de 1990 a 16 de agosto de 1994

JOAQUIN BALAGUER

16 de agosto de 1994 a 16 de agosto de 1996

LEONEL FERNANDEZ REINA

16 de agosto de 1996 - 16 de Agosto de 2000

HIPOLITO MEJIA

16 de Agosto de 2000 - 16 de agosto 2004

LEONEL FERNANDEZ REINA

16 de agosto de 2004 - 16 de agosto 2008

LEONEL FERNANDEZ REINA

16 de agosto de 2008-2012

DANILO MEDINA

16 DE AGOSTO 2012 - (EN LA ACTUALIDAD)

LISTADO DE PRESIDENTES ORGANIZADOS POR AÑO

José Núñez de Cáceres (1821-1822)

Dominación haitiana (1822-1844 )

Junta General Gubernativa (1844 )

Junta General Gubernativa (1844 )

Pedro Santana (1844-1848 )

Manuel Jiménez (1848-1849 )

Buenaventura Báez (1849-1853

Pedro Santana (1853-1856 )

Manuel de Regla Mota (1856)

Buenaventura Báez (1856-1858 )

José Desiderio Valverde (1858-1859 )

Pedro Santana (1859-1861 )

Administración de España (1861-1865)

Pedro A. Pimentel (1865)

José María Cabral (1865 )

Buenaventura Báez (1865 )

Triunvirato: García, Luperón y Pimentel (1866)

José María Cabral (1866-1868 )

Buenaventura Báez (1868-1873 )

Ignacio M. González Santín (1874-1876)

Ulises F. Espaillat (1876)

Ignacio M. González Santín (1876-1877 )

Buenaventura Báez (1877)

Ignacio M. González Santín (1877-1878 )

Cesáreo Guillermo (1878-1879 )

Jacinto de Castro (1879-1880 )

Gregorio Luperón (1880 )

Monseñor Fernando Arturo de Meriño (1880-1882 )

Ulises Heureaux (1882-1884)

Francisco Gregorio Billini (1884-1885 )

Alejandro Woss y Gil (1885-1887)

Ulises Heureaux (1887-1889 )

Manuel M. Gautier (1889 )

Ulises Heureaux (1889-1899)

Wenceslao Figueredo (1899 )

Horacio Vázquez (1899 )

Juan Isidro Jiménez (1899-1902 )

Horacio Vázquez (1902-1903)

Alejandro Woss y Gil (1903)

Carlos F. Morales Languasco (1903-1906)

Ramón Cáceres (1906-1911 )

Eladio Victoria (1911-1912 )

Arzobispo Adolfo A. Nouel (1912-1913 )

José Bordas Valdés (1913-1914 )

Ramón Báez (1914 )

Juan Isidro Jiménez (1914-1916 )

Desiderio Arias (1916 )

Francisco Henríquez Carvajal (1916 )

Gobernadores militares de EUA (1916-1924)

Juan Bautista Vicini Burgos (1922-1924 )

Horacio Vázquez (1924-1930)

Rafael Estrella Ureña (1930)

Rafael Leónidas Trujillo (1930-1938 )

Jacinto B. Peynado (1938-1940)

Manuel de Jesús Troncoso (1940-1942 )

Rafael Leónidas Trujillo (1942-1952)

Héctor Bienvenido Trujillo (1952-1960)

Joaquín Belaguer (1960-1962 )

Rafael F. Bonnelly (1962-1963)

Juan Bosch (1963 )

Junta: Donald Reid Cabral, Ramón Cáceres Troncoso, Emilio de los Santos (1963-1965 )

Junta: Pedro Bartolomé Benoit (1965 )

Francisco Caamaño (1965)

Gobierno de Reconstrucción Nacional: Antonio Imbert Barrera (1965)

Héctor García Godoy (1965-1966)

Joaquín Balaguer (1966-1978 )

Antonio Guzmán Fernández (1978-1982)

Salvador Jorge Blanco (1982-1986 )

Joaquín Balaguer (1986-1996)

Leonel Fenández Reina (1996-2000 )

Hipólito Mejía (2000-2004 )

Leonel Fenández Reina (2004-2012 )

Danilo Medina (2012-ACTUALIDAD)

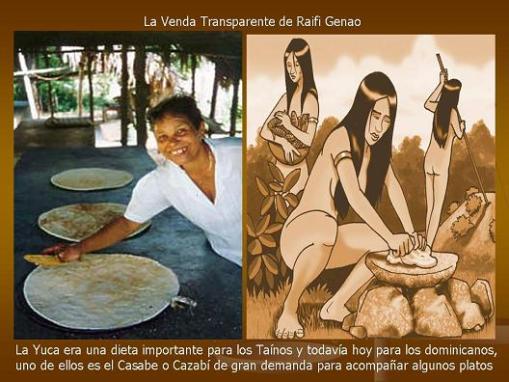

Todo sobre los Taínos

Todo sobre los Taínos